跨组织管理控制系统的理论框架

潘飞 高苗苗 杨玉龙 文东华

一、理论研究

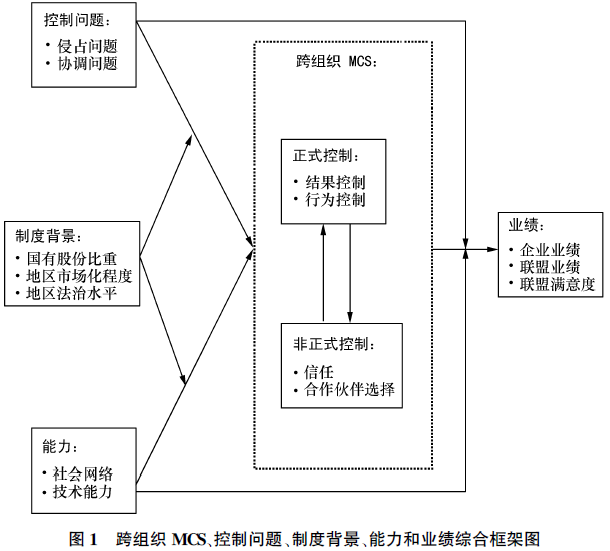

在总结和分析西方关于交易成本经济学、组织权变理论、资源观的基础上,本文结合我国的制度背景理论,来发展和完善现有的跨组织MCS 的理论框架,形成了适合我国国情的理论研究框架(如图1 所示)。具体来说,该研究框架从以下三个角度着手:首先,从跨组织MCS 自身机制的角度出发,梳理了各种机制的分类以及每个分类下所包含的具体内容,整合了跨组织MCS 的内容;其次,从决定因素的角度出发,按照需求和供给两个方面,系统阐述了控制问题、能力对跨组织MCS 的影响,并且还进一步探索了制度背景通过决定因素对跨组织MCS 形成的调和影响;最后,从业绩后果的角度出发,阐述了跨组织MCS与业绩之间的关系,以及各个决定因素如何通过与跨组织MCS 的适配性作用于业绩。这里需要特别说明的是:控制问题主要源于交易成本经济学理论和组织权变理论,能力主要源于资源观的理论。以往研究大多是分别基于交易成本经济学理论和组织权变理论展开,少数研究将二者结合起来(Dekker,2004),但都没有考虑资源观的影响。而本研究将资源观融入理论框架可以使其更为完善,并且这种结合也是合理的。因为前两种理论与资源观可以被视为互补关系,它们关注的是同一个领域的两个方面,前者是关于跨组织MCS 需求的理论,而后者是关于跨组织MCS 供给的理论。它们都对跨组织经济活动的情境下产生的问题提供了理论依据;此外,最重要的是它们提出了对会计的不同方面的需求(Håkansson and Lind,2006)。

二、跨组织MCS 的组成要素与自身机制

1、组成要素

虽然跨组织MCS 比单一组织内MCS 更复杂,但其本质上是组织内MCS在跨组织关系中的扩展(Van der Meer‐Kooistra and Vosselman,2000)。因此,我们可以借鉴组织内MCS 的分类方法对跨组织MCS 加以梳理(Dekker,2004 ;Langfield‐Smith,2008)。长期以来,学者对于MCS 最常用的分类方法是依据其不同的实现途径来划分的,即正式控制和非正式控制(Hopwood,1976 ;Ouchi,1977 ;Merchant,1985 ;Chenhall,2003)。正式控制是包括规章、标准的经营过程以及预算体系。这是控制系统中较为显性的、客观的、较容易研究的部分。非正式控制是无法明确设定的控制,主要指组织中没有明文规定的政策,并且通常与组织文化息息相关。

具体而言,正式控制包括行为控制和结果控制。行为控制主要强调对过程的控制,以期通过恰当的行为实现令人满意的结果(Das et al .,2001)。行为控制能够通过明确定义奖惩政策、规范和程序等降低侵占风险,并有助于进一步实现既定的业绩目标。结果控制包括设定目标、计划,通常是财务导向的。非正式控制(或社会控制)通常用于在联盟过程中建立信任、开发共同的价值观、鼓励合作伙伴信奉共同的目标,以此来降低机会主义行为的可能性,并且也能在一定程度上缓解协调问题(Das et al .,2001)。然而,以往关于非正式控制机制的具体内容都没有清晰的表述,大多数都是模糊的零碎描述。本文梳理了现有文献,认为非正式控制的主要内容包括信任和合作伙伴选择。

信任是一个重要的非正式控制机制。在发生管理侵占问题时,信任有助于提升合作各方的置信程度,降低机会主义行为,因此也会影响所需要的正式控制(Dekker,2003 ;Gulati,1995 ;Tomkins,2001 ;Van der Meer‐Kooistra et al .,2000)。Gulati et al .(1998)指出:在跨组织关系中,信任有两个重要的特征。第一,信任能够有效处理不确定性所引发的行为风险,由于这些风险很难通过合约形式完全保护,信任可以缓解这些风险;第二,信任能够降低跨组织关系的协调成本,尤其是当各方的资源和活动相互依赖时。

另一个重要的非正式控制机制是合作伙伴选择。虽然正式的治理结构对于管理侵占问题、协调问题和能力不对称很重要,但是在正式治理之前的合作伙伴选择阶段,降低潜在的控制问题至关重要(Dekker,2008)。Ireland et al .(2002)指出:有效的联盟管理起源于选择恰当的合作伙伴(partner selection)。

选择恰当的联盟伙伴对于成功的治理关系起着至关重要的作用,不仅有助于获取互补的关键性资源(Hitt et al .,2000),还有助于对合作关系进行有效管理。

因此,近来一些研究关注了对合作伙伴的选择,即选择何种特征的合作伙伴(Blumberg,2001 ;Buskens et al .,2003)。

2、正式控制与非正式控制之间的相互影响

正式控制机制与非正式控制机制之间是相互关联的(Håkansson et al .,2004),然而这二者的关系究竟如何,受到了学术界的广泛关注和争议。关于正式控制与信任之间的关系,大部分研究表明:在控制侵占问题时,信任和正式控制机制是互补的关系(Baiman et al .,2002 ;Chenhall,2003 ;Colettiet al .,2005 ;Free,2008 ;Poppo et al .,2002 ;Seal et al .,2004 ;Seal et al .,1999)或者是替代的关系(Das et al .,2001 ;Inkpen et al .,2004 ;Ouchi,1979)。还有少部分文献表明:正式控制和信任不仅仅是互补或替代的,还是交互影响的,即认为控制和信任的关系不是静态的,而是动态的,在同一段跨组织关系的生命周期中既可以互补也可以替代(Das et al .,1998 ;Dekker,2004 ;Free,2008 ;Langfield‐Smith,2008 ;Tomkins,2001 ;Vosselman et al .,2009)。此外,二者的关系可能还会受到一些权变变量的影响,例如跨组织关系是否有终止期限(Vélez etal .,2008)。

互补关系是指增加信任水平会导致更高水平的控制(Das et al .,1998 ;Poppoet al .,2002)。采用正式控制机制也有可能提升信任,因为正式控制具有客观性,能够提供追踪其他合作方业绩、行为和技能的途径(Das et al .,1998);正式控制能够缩减风险的范围,降低风险的严重程度(Poppo et al .,2002);正式控制能够通过降低信息不对称,促进买卖双方的相互信任(Baiman et al .,2002);为了促使利益趋同,正式的会计和控制结构和方法创造了互动的空间,促进了双方的交往,有助于创造信任(Free,2008)。

替代关系是指信任越多会导致越少地采用正式控制机制,反之亦然。二者呈现替代关系的理由是:当一个公司拥有“值得信任”的名声时,相对名声不够好的公司,合作伙伴对其采用的正式控制会更少(Dekker,2004)。因为信任能够提升各方目标一致性,减少冲突,使得合作各方能够为对方的利益考虑,因此采用正式控制去管理机会主义行为的需求也降低了(Ouchi,1979)。此外,正式控制机制使用的程度传递了一种信号,表明对对方的信任程度。过度地采用正式控制表示对对方的商誉或者能力缺乏信任,因此会有损双方关系中现有的信任水平(Das et al .,1998)。

动态关系是指二者的关系呈现非线性变化,一般表现为先互补后替代。

Tomkins(2001)认为处于联盟生命周期中的什么位置决定了二者的关系是互补还是替代,具体而言是:前期互补,后期替代;Dekker(2004)认为二者的关系如何,取决于跨组织关系中的交易风险大小;当总的控制水平未能弥补所面临的风险程度时,信任和控制可能是互补的,正式控制有助于提升信任。然而,当正式控制的水平对于防范交易风险已经足够时,信任与正式控制就可能是替代关系。因为信任是一种低成本的解决方式。

以往研究没有得到统一的结论,主要原因之一是由于不同的研究所假定的信任和控制在治理组织之间的关系时所起到的作用不同(Caglio et al.,2008)。

虽然,研究中假定控制机制的主要作用在于整合合作各方的目标(这是可以被信任所替代的),以减少侵占的可能性,但是控制还用于协调合作各方之间的工作,这个是信任所无法替代的(Dekker,2004)。由于二者的多重作用,我们需要阐明何时二者之间有互补或者替代的作用(Caglio et al.,2008)。此外,关于合作伙伴选择与正式控制之间的关系,也是替代或者互补的。

呈现替代关系是由于有效的联盟管理始于选择一个好的合作伙伴,它能够减少对于正式的控制机制的需要。假定企业可以选择不同的合作伙伴,那么在评估、比较和选择合作伙伴上所花费的努力越多,所选定的合作伙伴就越可信、可靠,对正式控制的需求就会降低(Ireland et al.,2002);选择一个拥有合适的技能(高质量标准、技术能力、资质证书等)的合作伙伴,能够减少未来在协调方面的问题(Dekker,2004)。但从另一个角度上,这二者也可能是互补关系,因为如果企业在选择合作伙伴时花费了很多努力,那么它们就会对合作伙伴的各方面更了解,因此在日后进行正式控制时,会拥有更多的信息,有助于签订更细致、全面的协议。因此,如同信任与正式控制的关系一样,合作伙伴选择上所花费的努力与正式控制之间的关系也是不明确的,既有可能是互补关系,也有可能是替代关系。

可以看出,已有研究并没有清晰地描述正式控制与非正式控制之间的关系如何。本文中更倾向于认同这二者呈现非线性关系,即先互补后替代。但实务中,这二者关系究竟如何,则是一个实证问题。

三、跨组织MCS 的直接决定因素——从需求和供给两个角度出发

1、控制问题对跨组织MCS 的直接影响(需求角度)

基于交易成本经济学和组织权变理论,Dekker(2004)认为有两种控制问题:一种是侵占问题,认为合作的各方需要自我保护,以防止其他方的机会主义行为,机会主义行为的风险随着资产专有性、不确定性和交易频数的增加而增加(Williamson,1985,1991);另一种是协调问题,因为进行合作的各企业需要确立各个劳动部门,确定工作模式以及关系交往模式,从而达到互相满意的程度。这个过程中所导致的相互依赖性要求一定形式的协调,协调应该遵循组织边界来进行,以保证合作伙伴各方的匹配。协调问题会随着合作事项中所涉及的产品和服务的范围、复杂性程度的增加而增大。这两类控制问题都需要通过正式控制机制(结果控制与行为控制)和非正式控制机制(合作伙伴的选择和信任)来解决。本文沿用Dekker(2004)中所定义的两类控制问题:侵占问题和协调问题。

2、能力对跨组织MCS 的直接影响(供给角度)

基于资源观,竞争优势是实力、能力培养以及公司所掌握的特定的内部资源和能力的函数(Lengnick‐Hall et al .,1999)。Richardson(1994)指出,跨组织协调机制的成功与否取决于对于具有不同能力的参与方的管理控制作用。Free(2008)指出,以往研究会计与信任的文献(Coletti et al .,2005 ;Tomkins,2001)可能低估了能力在形成和运行企业关系中的重要性。

综合已有文献,本文认为,能力主要体现在两个方面:一是社会网络能力(social network),包括个人层面的关系网络(Kale et al .,2000)、组织层面的以往的合作经验(Dekker,2004 ;Gulati,1999)以及政治关系。以中国为代表的新兴市场商业范式中,社会网络非常重要(Simons,1999),因为法律制度尚不健全,企业通过法律途径惩罚合作中的投机行为并挽回经济损失的成本比较高,而社会网络能力能为联盟运营者规避和防范投机风险提供有效途径。二是技术能力,主要是指信息处理与加工的能力(Frances et al .,1996 ;Kajüter et al .,2005 ;Kulp,2002)。

Barney(2001)对资源观进行了十年回顾,并指出:虽然有些必要的资源是现成的,但是如果治理系统不能保证激励或者控制管理层去完成相关的行动,那么也不能创造竞争优势。同理,虽然公司治理本身不能成为竞争优势的来源,但是没有正确地运用治理方式,在一些情况下会导致公司不能充分地实现其所拥有和控制的资源的收益。此外,Gietzmann(1996)表明:与供应商的亲密合作关系并非是自发形成的,这需要必要的治理成本去确保有效的合作,但是这种治理成本有可能超过收益。因此,我们认为需要在充分把握自身能力的基础上,对跨组织管理控制机制进行恰当的选择,以实现公司专有资源的合理配置和使用。

关于社会网络能力对控制机制选择的影响,以往研究表明社会网络(包括个人关系网络、组织合作经历和政治关系)更有助于在跨组织控制时选择非正式控制机制。例如,李垣、谢恩、廖貅武(2007)指出:个人关系的形成与发展会显著影响跨组织合作关系中选用何种治理与控制方式,中国企业联盟中的个人关系越多,就会越多地采用非正式控制机制。Ring et al .(1994)指出:人们在交易中从社会化的个人关系或是正式角色关系出发,将极大地影响人们对于对方的行为和意图的解释;个人关系的发展,将使得双方之间的心理契约代替正式契约,从而提高联盟对于社会控制的依赖。Lorenz(1991)指出:人与人之间的接触使得信息的交换变得更容易,好的人际关系能够使得“一种理解”产生,促进商业关系中的信任,即好的人际关系能够促进非正式控制机制。Inkpen etal .(1997)指出:个人关系对于联盟的作用首先体现在对于投机行为的抑制、提高信任水平、进一步巩固双方在组织层次上的合作关系、防止合作关系破裂等方面。Langfield‐Smith (2008)指出:对于联盟初期的商誉信任和能力信任的认知可能来源于以前的互动和工作经验。此外,在中国,与政府官员的关系是一种特别强的网络(边燕杰等,2000),它使得企业拥有与众不同的信任、责任或义务(Tsui 等,2006)。因此,本文认为社会网络能力越强,越有助于非正式控制的实施。

关于技术能力对控制机制选择的影响,现有的实地研究表明:技术与正式管理控制实务之间存在复杂的关系(Caglio,2003 ;Dechow et al .,2005),这可能是由于许多关于管理控制系统的定义没有明确区分用于决策制定的信息系统和管理控制系统(Malmi et al .,2008)。本质上,信息系统只是一种整合的信息技术,代表了企业的信息处理与加工的能力,有助于降低数据冗余度,降低信息储存和处理的成本。Chapman(2009)指出,信息系统(例如ERP 等)有潜在地提升业绩的作用,但是要实现这个能力,需要取决于人们实现能力的方式,即管理控制系统是如何作用的。Cuganesan et al .(2006)研究了信息技术对于跨组织网络控制机制的影响,文章指出:信息技术通过会计控制(这里的会计控制,属于正式控制)的辩证使用,有助于提升买方和供应商之间的互动关系。本文认为技术能力越强,越有助于正式控制的实施。

基于上述文献,可以看出:由组织间可替代性程度不同所导致的不同的议价能力(power)会影响跨组织MCS 机制的选择,这种能力与企业的社会网络和信息技术密切相关。然而,目前还没有理论研究系统地将这些能力整合起来进行研究,实证研究方面更是完全空白。本文在分析的基础上预计:社会网络能力越强,越有助于非正式控制的实施;技术能力越强,越有助于正式控制的实施。

3、直接决定因素对跨组织MCS 与业绩关系的调和影响

从总体上来说,当控制问题越大时,即我们面临的侵占可能越大、协调问题越多时,成功运用跨组织MCS 所能解决的问题就越多,也能够缓解更多的风险,因此对于业绩的促进作用也应该更加明显。近年来一系列关于联盟的文献,通过观察公司的适应性和路径的发展,表明有效的协调公司间活动的能力是公司业绩的重要驱动因素之一(Gulati et al.,2005;Zollo et al.,2002)。Richardson(1994)也指出,跨组织协调机制的成功与否取决于对于具有不同能力的参与方的管理控制作用。但是到目前为止,文献中还没有阐述过能力会对跨组织MCS 与业绩之间的关系产生何种影响。我们认为,能力越大时,选择恰当的治理机制所节约的执行成本就越多,因而治理机制对企业业绩所产生的促进作用就越大。

四、制度背景对跨组织MCS 的调和作用

制度环境包括社会环境、经济环境、法制环境,它们会对跨组织关系产生影响(Vosselman and Meer-Kooistra,2009)。在新兴市场中,经济与政治正处在广泛而深刻的变化过程中,企业的组织管理也呈现出与西方成熟市场不同的特点(Hoskisson et al,2000)。中国正处于改革开放的过程中,经济体制尚未完全转型、产权保护还不完善、政府干预和行业管制比较常见、国有经济占有统治地位、地区发展不平衡,这都使得中国企业的管理控制行为变得更加独特和复杂。因此,研究制度因素对企业管理行为的影响就具有很强的现实性与发展前景。

基于以往对于我国制度背景的研究,本文中的制度背景主要包括是否国有以及国有股份比重、地区市场化程度、法治水平。国有控股的普遍存在是中国经济的一大特色。相对于私营企业和外商投资企业,国有企业承担了更多非经济目标(如保持社会稳定和增加就业),更容易受政府干预(如政府拥有最终人事任免权),既容易受到政府的保护(如拥有垄断资源),也容易受到政府“掏空”行为的侵害。因此,国有企业相比民营企业,在面临相同的控制问题时,对跨组织MCS 的需求程度可能更大。中国幅员辽阔,各地区经济发展、市场化进程以及法制水平极不均衡(Zhao et al,2006),我们预计市场化进程较快、法治水平较高的地区,市场经济对企业的影响比较强大,政府干预等非经济因素退居次要地位,企业管理行为体现出更多的经济性特征,在面临相同的控制问题时,对跨组织MCS 的需求程度相对更小。

制度是指导和约束跨组织合作中各方行为的规则的总和,它不仅能够对合作各方的机会主义行为进行管制,还能够有效保护各方所拥有的驱动利益的专属资源(Ingram and Inman,1996)。制度发展得越完善,越得到各方的认同,则约束各方行为、体现各方利益的合作契约就越不需要列举未来所有可能的变化,而可以将重点放在双方合作程序上,同时能够在契约中留下大量的问题留待合作过程中解决(李垣等,2007)。中国各地的政治经济体制发展水平存在较大的不平衡性,在较为发达的东部地区,市场体制建立较为完善,市场交易的制度成本相对较低,因此拥有技术能力的企业间更容易建立起相应的正式控制。而中西部地区的企业要成功实施联盟战略则具有更大的不确定性。在这种情形下,依靠人脉和地缘关系而形成的管理者信用在联盟战略中就显得至关重要。

基于上述分析,我们认为制度背景对决定因素与跨组织MCS 间的关系具有调和影响。

综合以往研究,本文将制度背景归纳为是否国有以及国有股份比重、地区市场化程度和地区法治水平。由于现实社会的摩擦性,我们预期到样本的适配性的不同,我们认为制度背景对跨组织MCS 是调和影响。具体而言,制度背景对控制问题和跨组织MCS关系的调和影响为:当制度背景越有利于市场经济发展时(国有股份比重较小、地区市场化进程较快以及法治水平较高),需要越少的跨组织MCS 来解决合作中的控制问题。

制度背景对能力和跨组织关系的调和影响为:当制度背景越有利于市场经济发展时,社会网络能力对非正式控制的促进作用越小;当制度背景越有利于市场经济发展时,技术能力对正式MCS 的促进作用越大。

文章来源:选自《跨组织合作的管理控制问题:一个理论研究框架》,中国会计评论,2013年3月。